![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

phpコードが簡単に読めるのはmath2なので、これをいじってみた。php test.phpとして動かす、動作確認用のスクリプトを切り出して、動作チェック。すると、一応dviファイルはできていた。よく見ると、作ったtmp.pngファイルを参照する名前に変換するところがmoveとなっている。これはmvでないとだめでしょう。あと色が黄色のところができるので、0.4を1.0にしたり大きさを半分にしたりした。サーバーでtexを動かすのでaptでplatexは入れなおし。これで使えるようになりました。

授業関係のページを作ったが漢字コードがそのままになると長い。

最近、レール型のNHNドアクローザーのアームがはずれた。プラスチックの駒の下部に六角ねじが付いた部品がレールに残っていた。これは一番端にもっていくと溝が円形に広がっていて外れるようになっている。これがなかなか気づかないがそれがわかると外れたアームを取り付けるのは簡単。ネットでは情報は取れなかった。トイレのドアノブ、温水便座、お風呂の混合水栓、洗面台の水栓等、いろいろ交換した。かなりの住宅設備は自助努力で直せる。

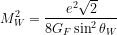

先日、佐藤任弘先生の1周忌があり先生のレビュー論文をちら読みしたところ、1978年の偏極電子の重陽子に対する弾性散乱実験のデータがその後の素粒子実験の歴史を変えたことが分かった。標準理論の中では という式が重要となる。

偏極電子の実験はワインバーグ角

という式が重要となる。

偏極電子の実験はワインバーグ角 を正確に決めているため、それまでモデルとしてしか見られていなかったW粒子の質量を予言していることになる。この実験の後、フェルミ研やCERNでW粒子の発見を目指す加速器の改造が始まったことになる。ニュートリノのミューオンなしの実験もあるが。去年の葬儀でも研究所のえらい先生方がたくさん見えていたのも納得です。でもこの実験でなんでワインバーグ角が決まるのか不思議。電磁相互作用メインでないのかとなるわけです。でも偏極による非対称度測定なので、Z粒子による反応の効果が取り出せるらしい。弾性散乱であることやパリティ非保存量として弱い相互作用なので、Z粒子に関係する反応となる。実験を主導したプレスコットという人えらすぎ。

を正確に決めているため、それまでモデルとしてしか見られていなかったW粒子の質量を予言していることになる。この実験の後、フェルミ研やCERNでW粒子の発見を目指す加速器の改造が始まったことになる。ニュートリノのミューオンなしの実験もあるが。去年の葬儀でも研究所のえらい先生方がたくさん見えていたのも納得です。でもこの実験でなんでワインバーグ角が決まるのか不思議。電磁相互作用メインでないのかとなるわけです。でも偏極による非対称度測定なので、Z粒子による反応の効果が取り出せるらしい。弾性散乱であることやパリティ非保存量として弱い相互作用なので、Z粒子に関係する反応となる。実験を主導したプレスコットという人えらすぎ。

今まで使ってなかったVScodeだが、Texもそれでコンパイルできるということなので、Qiitaの「大学生向け」の記事を見ながら、windows11の計算機で使ってみる。lualatexという新しいlatexを使っているらしい。「生活の中の物理」の試験問題は「核と環境」のをいじって作成できた。C++のMSVCによるコンパイルはマイクロソフトのチュートリアルで、できた。要はcmdをMSVCのcmdでcl.exeのパスが設定されているのを使うこと。目的のディレクトリにcmd内で移動して

code .

で開始して、VSCodeの設定ファイルが書き込まれるようにしないといけない。作法があるわけですね。

引越しとなると、レンタルサーバーというのがあるらしい。メモリー1Gで月900円なのでなんとかなりそう。takashimake.comというのを取得しようとしたが、うまく行かない。

v157-7-200-175.cwit.static.cnode.io

というので一応sshはできた。 pukiwikiを1.5.4にしようとして失敗した。結局1.51に戻した。新しいサーバーがphp8.1だったので無理に移行したら、結局うまく行かず。前のサーバーではEUCだったが引っ越しのドサクサでUTFにpukiwikiもなっていたようです。nkf --guessで確認。

update-alternatives --config php a2dismod php8.1 a2enmod php7.4

でとりあえずUbuntu22.04にサーバーは移行できた。あとはtypesetter。5.3ベータversionなのでページがおかしなことになっているので7.4で動くものに変更しないといけない。現在のリリースの5.1で問題なし。Moving to another serverの通りで簡単に移行できた。

php8.1がだめなのはpukiwikiではmath.inc.phpを呼び出すと画面が真っ白になり変更もできなくなること。typesetterではページメニューが表示されなくなること。php7.4に戻せばなんの問題も起きなかった。つまりWebアプリ側で全くphp8.1には対応してないものが多い。pukiwikiも1.5.4はUbuntu20.04で行けたので、22.04でもphp7.4ならいけるはず。

お絵描きした後、パワポやイラストレーターは自動的に描画領域にフィットした画像を生成するがInkscapeはA4に書くとA4の画像を作るのでワードに貼ると大量の余白が発生する。これは困る。と思ってBingのChatに質問すると正確な回答が返ってきた。AI化しているみたい。確かチュートリアルでもプロパティがどうのこうのと言っていた。がってん。

GY-BMP280が入手しやすかったのでたくさん手元にある。今はBMP280も使い方がいろいろだが、最初の頃のを使ってみる。

https://www.denshi.club/cookbook/arduino/spresense/spresensel-24-wire.html

UNOのSCL, SDAポートにつなぐI2Cと呼ばれるやり方。他のやり方もあるので気を付けよう。そちらはadafruitのライブラリを使いSPIなので4本信号線を使う。

https://toccho.net/2022/05/10/gy-bmp280-arduino/

数式の入力はできるようになったが、行間設定でつまずく。文章は固定の18ptあけ。数式は1行空きでないと上下が切れる。いちいち変えないといけないのがワード2019ですね。365はどうなのか。

Anacondaはうまくインストールできなかったのでminicondaにした。Visual Studioも2022でやってみる。VS2022はisothermal1.exeができた。Unicode関連のエラーが出る。コメントなので無視。minicondaプロンプトでまずmatplotlibをcondaコマンドでインストール。こちらは簡単に動作した。

conda install matplotlib

それでは「初めてのニューラルネットワーク」をやってみるのにjupyter notebookを入れてみる。

conda install notebook

そのあとtensorflowを入れてみる。

conda update conda conda search tensorflow -c conda-forge conda install tensorflow

インストールはうまくいくようだ。modelを作るところでDead Kernelになった。駄目ですね。

https://analytics-note.xyz/programming/tensorflow-omp-error-libiomp5/

書いてある通りやったら出来た。

授業で手を動かしてもらうのに流行りのpythonを使いたい。AIばやりなのでコピペでAIの勉強ができるpythonはやっておくと便利。授業は熱力学のところがあるので、物理学IIのところにアップした等温変化のC++のプログラムをそのまま使うのもありうる。gnuplotようにx,yの形になってる場合が多いので、ファイルを読み込んでプロットする例。windowsの場合visual studioのc++が簡単な形で入っているとする。まずVS2019のコマンドプロンプトで

cl /EHsc isothermal1.cc ./a.out > isothermal1.dat

とデータを作っておいて、anacondaのコマンドプロンプトに移動する。データのあるディレクトリに移動して

python isothermal1.py

グラフができるので×を押して終了。

単位の歴史ということで、メートル法の起源が書いてある「フーコーの振り子」を取り上げる予定。最近のJavaは単にプログラムとして動かす。そこで昔のAppletからJFrameを使うようにする。アニメのスケルトン的なものを人のプログラムをいじって作った。adoptiumというところからopenJDKを何も考えずインストール。cmdで適当なディレクトリ移動して、以下をタイプする。動かしたらバツで終了。

notepad earthRot.java javac -encoding UTF-8 earthRot.java java earthRot

火星の軌道も演習するので、アニメもappletからJFrameに変更。

一応周期はあっているようでHNKの「マヤ天文学」のビデオの通り、5金星は8太陽、になっている。合になるのを5回繰り返すと8年たつということ。

雷が近所の家の納屋に落ちた。母屋の分電盤を破壊して、近くの用水路の鉄筋の中を流れて鉄筋が入ってないところで8か所コンクリートを粉砕した。ただただすごい。

ひらってきて使ってる、タイプカバーの接続こわれでBluetoothタイプカバーにしたsurface 3 proのキーボードが動かなくなったが、説明書を見ると針でリセットを押せとなっている。電源キー長押しでリセットするようになっていないのが問題。ゼムクリップを持ち歩く必要がある。面倒ではあるが壊れてなくてよかった。世の中にはそうやって捨てられる機械が多いんでしょうね。

2014年の装置でマイクラの試用版と手持ちのdual shock4でグラフィックを試すと動くがキーバインドがスイッチと合わせにくい。試行錯誤中だがスイッチと同じにできるか不明。

DS4Windowsを入れて、Defaultの設定のまま、設定画面のコントローラーでXY入れ替えとAB入れ替えを行う。するとswitchとおなじ位置取りとなる。画面表示はXBOXの逆転表示だが、気にせずスイッチの時と同じにできる。変にネットの記事を見ると全く動作しない。なんでコントローラーのボタン位置を逆にしたのか。まったく。これなら購入に進んでも問題ない。

Java版というのを買ってみた。でもコントローラーに接続しないので不便なキーボードとマウスの利用を強制された。これではできない。即タスクマネージャーで停止。

試用版はそのまま使えるようなのでそっちだとコントローラーがスイッチと同じで快適。一応空っぽの地図を3/4まで拡張してみたが海が広くて、ボートも操縦がむつかしいので拠点に戻ってしまう。鞍がつれないので馬に乗れない。PCのEscキーが使えるので終わるのが楽。第四世代だとボートの移動に海の描写が追い付かない。同じところでスケルトンとかと戦っていると普通に動作するが、高速移動で周りを作るのが大変みたい。2017年発売のスイッチでも馬での移動で同じことが起きる。ゴミ箱から拾った最新のPCで2014年4Gなのでそろそろ、また中古を物色する必要ありか?

結局第8世代の8Gの中古をAmazonで注文した。800gと軽いもの。ほんとにそんなに軽いのか?45,000円のDynabook G83/DNだったが売れ残りらしく電池が切れてた。7,500円のPA5331U-1BRSをアマゾンで買って交換したらOK。マイクラも問題なし。XBOX用コントローラーだとドライバとか入れなくても動くのを確認。

PCの会社もバッテリーを送ってきたので変えようとしたら、コネクターがちゃんと刺さってなかったことが発覚。両側から押して刺したら、取れそうになくなった。送ってきたバッテリーを試すのはあきらめた。このコネクターを外すのは難しい。

家庭の電気の利用では電流量の測定ができると便利なことが多い。特に冬場で暖房器具を接続してブレーカーが落ちるときに、現時点の電流がわかると便利である。まず実験が必要だが、以下のページが便利である。

https://www.poweruc.pl/blogs/news/non-invasive-sensor-yhdc-sct013-000-ct-used-with-arduino-sct-013

センサーに交流が100A流れると±50mA出力するようになっている。接地しない書き方なので注意、巻き線比は2000?交流はいちいち面倒。これを33Ωの抵抗で受けてる。あとはADCが負の電圧も処理してくれる。プログラムが印刷なので読みにくい。電磁誘導の勉強にもなる。

蓄電池を付けたトライブリッドパワコンなるものを付けても、使う側から見て屋内設置の「切り分け用分電盤?」は元の配電盤の向こう側なのでブレーカーは落ちるね。

パーツをアマゾンで買って動かしてみた。ノイズが小さいのは内部で何回もサンプリングしてるからと思われる。元のプログラムでは小さい値が出るので50倍したら正しい値になった。これはいける。実際のチップはADS1115でゲインの設定はもっと高くてもよい。終端抵抗はWebページ通り33Ωにした。そこに発生する正負の電圧をそのまま読む。交流電流の読みの2乗の時間平均は実効値になる。

アップしたプログラムの記述に間違いを発見。新しいほうのADCのゲインはGAINONEだと元のプログラムのGAINの50倍。やってみて小さくなったのでFACTORにわけもわからず50をかけてみた。FACTORは巻き線比の1000を終端抵抗の33オームで割ったもの。これで電流が1/1000に二次側が成る。正しくは、FACTORに50をかけないで、multiplierを50倍してGAINONEが1.25mVとコメントしておくほうが良い。

拡張画面で編集してたらwindowの左下角だけ表示されるようになってた。Alt+Space+xで最大化はできたが、サイズ変更できない。一旦複製画面にして、最大化しておいて上の辺をドラッグするとWindowが小さくなってサイズ変更できた。謎。